1911年10月,辛亥革命爆发,虽然推翻了清朝专制帝制,但是原有的政治基础和阶级状况未被触动,地主、官僚及乡绅仍主宰着泰兴各个方面,他们与反动政府勾结,大肆兼并土地。广大农民群众生活没有改善,依然水深火热。

民国元年(1912年),泰兴县将原有的四个辖区(泰兴、口岸、黄桥、印庄)改设为11个市,以横巷为中心的108个庄划成一个市,叫“震东市”,治所设在横巷。横巷虽不大,名声却不小。当时泰兴流传着这样一句俗语:“泰兴一城,不如黄桥一镇;黄桥一镇,不如横巷一村。”这话虽说有点夸张,但从中也可以看出横巷的经济实力和政治地位。

横巷有八家姓黄的地主,人称“横巷八大家”。八大家中的黄辟尘,是民国初年两任国会议员;土地最多、经济实力最雄厚的黄懿修,是江苏省省董;黄宝传、黄朴安是泰兴县县董,其他四家与各级衙门多多少少都有些往来。八大家有多少钱财、多少田地谁也说不清,传说黄家人从横巷去泰兴城,四五十里路不需要从别人家土地上经过。

1924年11月,黄家的高墙上贴出一个告示,原来这是黄家新订出的征收“猪子捐”章程。章程规定:农家养一头猪要捐六角钱!现在六角钱买不了一只烧饼,可按当时的市价,六角钱可以买一担大麦!泰兴东乡的农家,几乎家家养猪,靠猪粪积肥,长粮活命。不养猪,这不是要庄稼人的命吗?

哪里有压迫哪里就有反抗。1924年12月,余蔡庄农民就爆发了反抗震东市黄姓八家地主“猪子捐”的运动。

后来,农民运动遭到了反动县长翁燕翼的残酷镇压,余学善惨遭杀害,余大化被判刑羁押在镇江,但“猪子捐”终于被取消,农民取得了部分胜利。人们为余学善雕了一尊木像,决定每年农历二月十三日——余学善的殉难日为香期。每逢这一天,108庄的男女老少都到余家庄来敬香,追念死者。90多年过去了,至今未尝间断。随着时间的推移,香期融入了新的内容,逐步演变为商品交流的集市。泰兴解放后,余大化曾任泰兴县第一届各界人民代表会议代表、常务委员会委员、苏北首届各界人民代表会议农民代表,1952年去世,享年82岁。

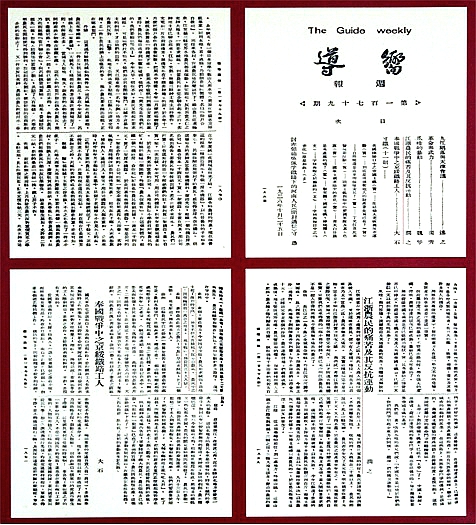

“火烧震东市”的斗争揭开了泰兴农民运动的序幕,让广大农民认识到了团结起来的力量,鼓舞了泰兴人民的革命斗志,对以后的革命斗争产生了深远影响。1926年,毛泽东在《向导周报》发表的“江浙农民的痛苦及其反抗运动”一文中就谈到了泰兴的情况:“泰兴东乡王家庄地方,今年因旱少收,农民要求减租,与地主发生了激烈的斗争……”1928年,泰兴早期共产党人沈毅领导的“五·一”如泰农民斗争期间,就有4000多参加斗争的农民来到余庄村,纪念为抗“猪子捐”牺牲三周年的余学善,举行追悼会。